Escrito por:

Gustavo Arruda

Compartilhe

Estamos presos e condenados à capital das notas.

Quando criança, minha mãe, empregada doméstica, trabalhava na casa das madames do centro. Por muitas vezes eu mentia com a desculpa que estava doente para não ir à escola e acompanhar minha coroa em mais um dia comum de trabalho. Típico da criança periférica. Nós morávamos no Jardim Nova Conquista, extremo leste da capital. Para chegarmos até seu trabalho, gastávamos mais de duas horas no transporte público de São Paulo. Entre ônibus, pessoas, metrôs e trens, a cidade se apresentava diante dos meus olhos. A arquitetura dos grandes prédios me instigavam. Se da quebrada eu enxergava o mundo de cima da minha laje, no centro, a liberdade era comprimida, apertada, distante, inalcançável. Visitar a “cidade” era como vivenciar a vida adulta por um dia. Por que ali nos olhavam diferente? Por que os prédios eram tão grandes? Por que tantas mulheres iguais a minha mãe? Qual era o motivo do segurança do mercado? Respostas apresentadas com o tempo.

Durante um bom tempo trabalhei e estudei na Avenida Paulista. Diariamente minha rotina era semelhante a da minha mãe. Como um trabalhador periférico, custei até compreender que a lógica do capital se impõe também aos trabalhadores. Como vendedores individuais da força do nosso trabalho, nos encontramos à mercê do capital, que sempre visa fomentar a concorrência entre nós mesmos, individualizando conquistas corporativas baseadas na pirâmide do capitalismo (Paul Singer). Em nosso caminho é comum encontrarmos pessoas de plástico, pobres de alma, doando-se em uma corrida sem fim onde você é lucro e sua existência só é necessária em uma relação de exploração para produção de riqueza. Noiz tá em São Paulo, vagabundo. Aqui você vale o que tem ou o que é.

Em um sábado, colei de vivência no centro. O foco era assistir uma peça teatral que retrataria a história da Avenida Paulista, seu presente, passado, suas ausências e desdobramentos a partir de um tecido de sonhos, frustrações, desejos e convívios. A sinopse parecia legal, valia o risco. Ocupar estes espaços é se sentir perdido em estar fora de conexão com aquela realidade. Ao longo da história, senti um certo incômodo ao perceber todos olhares do público, os aplausos em cenas desconexas, as narrativas por trás delas, as vestimentas dos personagens, ou a não abordagem de problemas sociais e cotidianos dos trabalhadores. Toda ferramenta artística é política e todo produto almeja um público alvo. Olhei ao redor, gerações de famílias sentadas em fila apreciando mais um dia comum em suas vidas. Narrando, gargalhando, rendendo, lucrando com a idealização de uma São Paulo que existe apenas em suas vidas sintéticas e colonialistas, que fora do teatro, onde a vida real acontece, foi construída por trabalhadores, gente como eu, que além de construir, mantém esse sistema funcionando com a venda da força do trabalho.

Em busca de recuperar as longas horas assistindo gente rica fazendo arte com a nossa história, partimos sentido Consolação. Paramos em frente ao Bob Drinks, um salve, aliado. Dizem que a arte antecipa as ações da vida, e ao som de Camelô do Édson Gomes que canta: quando a polícia cai em cima de mim, até parece que sou feroz… avisto como a gentrificação da cidade e a abordagem cada vez mais agressiva da polícia resulta na extinção da periferia ao centro. De repente, a música para. Os trabalhadores se comunicam. O som da sirene aos poucos aumenta. Pessoas vêm e vão. As barracas rapidamente são desfeitas. A correria começa. É o rapa. Os homi. O silêncio ressoa. A arte se cala. Operação bem sucedida da polícia. E como observa Antônio Bispo dos Santos (2023) os militares são a maior indústria de violência que existe na sociedade colonialista. Um cenário diferente a toda essa repressão policial só seria possível em uma arte mercantilizada, patrocinada por empresas que financiam a normalização dessa violência através de espetáculos artísticos criados, consumidos e aplaudidos pela classe média.

Todas essas agressões, implícitas nos detalhes narrativos de uma simples peça teatral, na desnaturalização da liberdade e até na sensação de alerta a todo momento ao se deparar com viaturas em cada esquina, são resultados de um sistema que impõe o medo, que supervisiona sua liberdade, não à toa a Smart Sampa, sistema de câmeras de segurança racista de São Paulo ganha cada vez mais força. O psicólogo Joel Oliveira, nomeia este processo como a naturalização das desigualdades sociais a partir da classe dominante. E nós, ao ocupar estes espaços, nos sentimos conexos com as pessoas ao redor, com suas vestimentas, narrativas abordadas ou com as agressões que sofremos. Enquanto população periférica, sobreviventes e imersos na estrutura dessa desigualdade, não conseguimos enxergar as sutilezas dessas agressões e preconceitos.

Em meio a toda aquela confusão imposta pela guarda civil metropolitana, um adolescente olha sentido a Rua Augusta e em voz alta diz: lá vem esses imundos, todo dia atrasando nosso corre, o esquema era tacar uma pedra bem no vidro dessa viatura pra ver se eles deixam noiz trabalhar em paz.

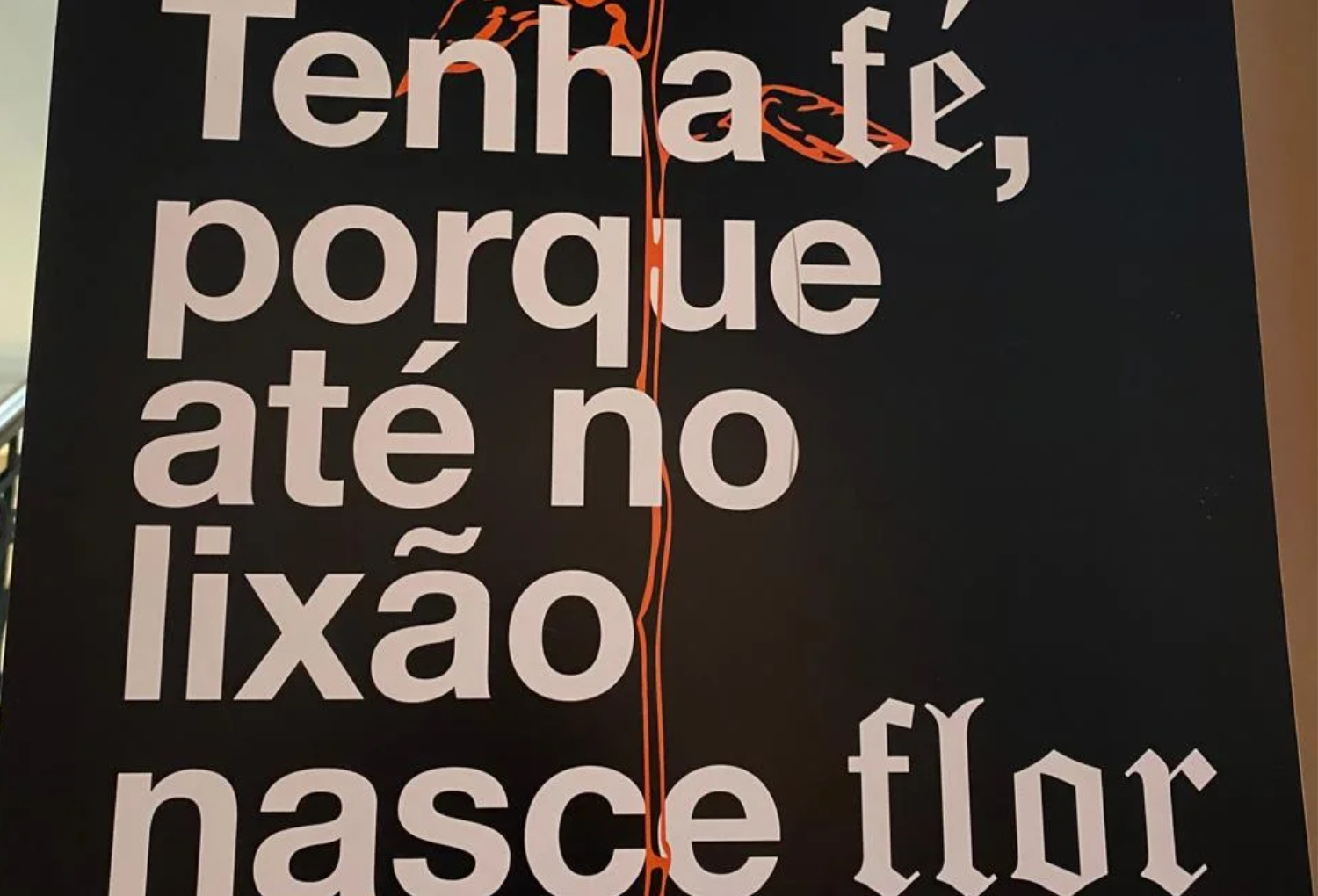

São Paulo é máquina de fazer vilão, estamos presos e condenados neste sistema. É preciso construir uma consciência revolucionária, organizar nossa raiva e como incendiários do sistema marchar em busca da nossa liberdade. Assim como propõe Fanon (1961), o intelectual separado da ação não serve pra nada, ele deve participar fisicamente do combate. Estar entre os condenados.

Aos leitores, agradeço por lerem minhas vivências, gostaria de partilhar e sugerir algumas referências para a escrita dessa coluna.

O capitalismo sua evolução, sua lógica e sua dinâmica (Paul Singer)

A terra dá a terra quer (Antônio Bispo dos Santos)

Por uma implosão da sociologia (Marcos Morcego)

Desenredo - em especial a música “Passarinho Urbano” (Nabru)

Assaltos e batidas (FBC)

Camelô (Edson Gomes)

Nossa história é noiz quem cria.

Gostou? Compartilhe